编者按

在湖北十堰这座“中国卡车之都”的脉络里,湖北汽车工业学院始终是与产业同频的“技术脉搏”——这里不仅是培养汽车领域人才的摇篮,更是孕育前沿科技的“创新土壤”。而支撑这方土壤蓬勃生长的,正是校内一座座“藏”着尖端设备、活跃着科研团队、产出着关键技术的省级重点实验室和人文社科基地。

它们或许不像产业一线那样被大众熟知,却悄然成为汽车产业升级的“隐形引擎”:有的实验室里,新能源汽车电池正经历着“极限挑战”的测试,为破解续航焦虑提供数据支撑;有的平台上,智能网联汽车的“大脑”正通过算法迭代,让“车路协同”从概念走向现实;还有的团队,深耕轻量化材料研发,用克重更轻、强度更高的合金为整车减负……这些看似“高冷”的科研场景,实则是汽车产业未来发展的“技术源代码”。

本次“重点科研平台打开看”栏目,是一次对校内省级重点实验室、重点人文社科平台的全景式探访。我们相信,这些科研平台不仅是知识的殿堂,更是连接“科学”与“产业”、“现在”与“未来”的桥梁。透过这扇“打开的门”,看到的不仅是一所高校的科研实力,更是一个区域支柱产业向高端化、智能化迈进的微观注脚。

欢迎走进《湖北汽车工业学院重点科研平台“打开看”》——让我们以镜头为窗、以文字为桥,共同探寻汽车工业创新的“源头活水”。

“储能与动力电池湖北省重点实验室”是“汽车材料与轻量化制造”湖北省优势特色学科群的科研平台,是在国家双碳背景下,“汽车转型,电池先行”发展理念下湖北省首家校企共建重点实验室。主要面向新能源汽车动力电池发展需求,紧密围绕电池材料、制造、管理、回收全生命周期开展全链条式研究。目前为止,实验室总面积10320平方米,仪器设备1700余台套,总价值超过1.8亿元,固定研究人员104人,高级职称49人,其中国家级人才1名,省级人才5名。自2022年成立以来,实验室承担省部级以上课题26项,发表高水平科研论文106篇,申请和授权专利79篇,荣获国家级与省部级科技成果奖4项,成果产生社会经济效益超过60亿元。

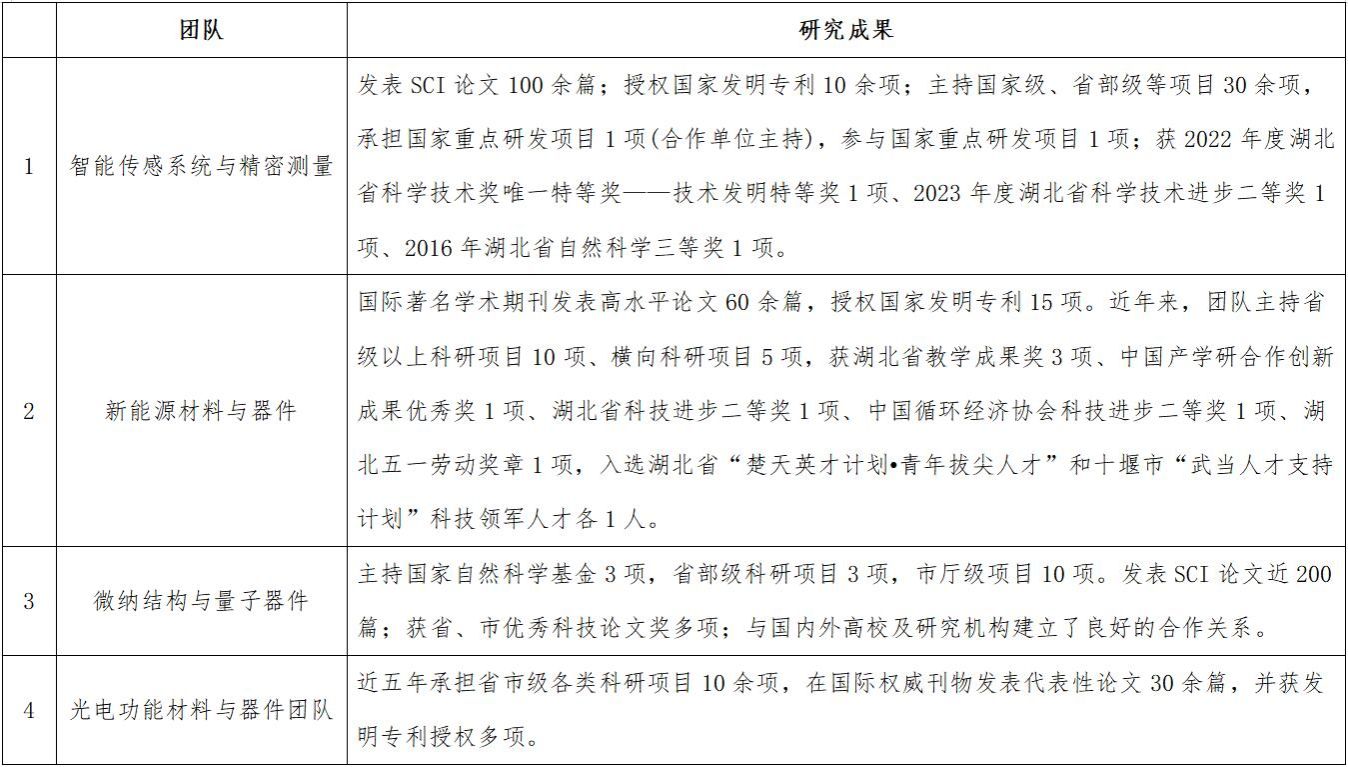

科研团队力量雄厚。主要分为智能传感系统与精密测量、新能源材料与器件、微纳结构与量子器件、光电功能材料与器件团队4个科研团队,在重点科研项目、高水平科研论文、科技成果奖、发明专利等方面取得了亮眼成绩。

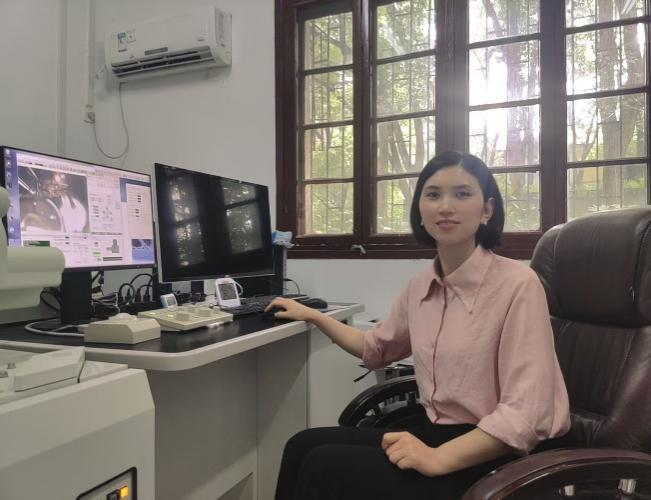

智能传感系统与精密测量团队负责人马亚楠

马亚楠,女,1988年生,博士,教授,硕士生导师,东风学者,十堰市科技领军人才,校级新能源材料与器件PI团队负责人,材料物理专业实验室主任。主要从事功能纳米材料的可控制备、性能调控及其在能源储存、压敏传感等领域的应用,近年来,以第一作者或主要作者身份在Nature Communications,ACS Nano,Nano-Micro Letters,Nano Energy,ACS applied materials & interfaces等国际高水平学术期刊发表论文20余篇,其中发表在《ACS Nano》期刊上发表的学术论文成功入选“化学”领域ESI高被引论文。现主持国家自然科学基金、湖北省自然科学基金以及湖北省重点实验室开放项目各一项,并参与多项国家基金面上项目。指导的学生团队获大学生创新创业训练项目国家级立项1次,省级立项2次,指导学生在SCI权威期刊发表论文4篇,指导学生获湖北省大学生挑战杯课外学术作品竞赛三等奖2次。

微纳结构与量子器件团队负责人熊永臣

熊永臣,男,重庆酉阳人,1983年出生,博士,教授(三级),博士生导师,新加坡国立大学、中国科学院固体物理研究所访问学者;湖北汽车工业学院科学技术发展研究院副院长,“量子信息与精密光学十堰市重点实验室”主任,校“微纳结构与量子器件学科创新团队”共同负责人,校“东风学子”;兼任国家自然科学基金通讯评审专家,多种省、市自然科学基金评审专家,十堰市工业经济咨询委员会专家,PRL、PRB、PCCP等领域顶尖期刊评审专家。主要从事低维量子杂质体系中的自旋、超导、磁学、热电、拓扑等量子物性及量子输运方面的理论研究。先后获“十堰市青年岗位能手”“十堰市青年科技奖”“校优秀教师标兵”等荣誉称号及奖励。主持国家自然科学基金1项、湖北省自然科学基金2项,省级科研平台项目3项,参与国家重点研发计划、国家自然科学基金等各类科研项目20余项。以第一或通讯作者身份在Phys. Rev. B, J. Chem. Phys.,Phys. Chem. Chem. Phys.等国际著名杂志上发表SCI论文近40篇,含领域TOP期刊13篇,2篇论文被选为TOP期刊封面论文或热点论文。相关成果先后获湖北省自然科学优秀学术论文奖、十堰市自然科学优秀学术论文奖等荣誉。指导研究生获国家奖学金3项、本科生获省优毕业论文3项;指导本科生发表SCI论文9人次,获省优秀毕业论文、校优秀毕业论文等荣誉。主讲《固体物理学》《普通物理学》《科技论文写作(研究生)》等课程。

科研能力强,科研成果影响力大。近年来,实验室涌现出一批优秀科研成果,2025年国际顶级学术期刊《自然》(Nature)在线发表了我校储能与动力电池湖北省重点实验室周峒博士为共同第一作者的研究成果“Perovskite heteroepitaxy for high-efficiency and stable pure-red LEDs”,攻克了纯红光钙钛矿LED核心材料稳定性难题,有望进一步推动超高清显示产业技术革新;何巍博士的项目“大容量锂离子电池精准制造核心技术与装备”获2023年国家科学技术进步二等奖;王晴岚教授的“万有引力常数G的精确测量”项目获得2022年湖北省科学技术进步特等奖;马亚楠博士和曹名磊博士的“高性能磷酸铁锂复合正极材料制备关键技术及产业化”项目获2023年湖北省科学技术进步奖二等奖。

优秀成果一:周峒博士为共同第一作者的研究成果“Perovskite heteroepitaxy for high-efficiency and stable pure-red LEDs”

该研究针对新型钙钛矿超高清显示技术中纯红光CsPbI3钙钛矿量子点材料相稳定性差这一世界难题,率先提出“外延异质结界面应力操控”策略,首次利用全溶液法实现钙钛矿范德华外延异质结的大面积原位可控制备,并结合先进的低剂量球差透射电子显微镜技术,成功揭示钙钛矿外延异质结构的界面应力对量子点晶格结构的调控机制,突破材料稳定性与器件性能双重瓶颈,研发出高效率与高稳定性兼备的纯红光钙钛矿电致发光器件(LED),为下一代超高清显示技术发展提供了关键技术支撑。周峒博士为本文共同第一作者。中国科学院陈军院士、南开大学化学学院袁明鉴教授、章炜研究员为该论文通讯作者。南开大学化学学院为本文通讯单位,湖北汽车工业学院储能与动力电池湖北省重点实验室为本文合作单位之一。

优秀成果二:何巍博士的项目“大容量锂离子电池精准制造核心技术与装备”

该项目获2023年国家科学技术进步二等奖。该项目创立了大容量电池的异构电芯设计方法,并在宽幅高速制造工艺上取得了突破,此项目打破了国外对大电池生产设备关键器件的垄断,研制出自主可控的系列装备,形成大容量锂离子电池精准设计、制造、检测与应用技术体系。该项目成果大规模应用于我国新能源汽车产业,还扩展到航天航海领域重大装备电源,助力我国新能源产业和技术的全球领先优势。

优秀成果三:王晴岚教授的“万有引力常数G的精确测量” 项目

该项目获得了2022年湖北省科学技术进步特等奖。在物理学领域,引力常数G值的精确测量更被公认为世界级难题。该项目经过的多年探索和积累,攻克了高精度扭秤测量、引力场构建、环境扰动抑制等三项技术难题,最终测量出了迄今为止国际最高精度的引力常数G值,被国际同行赞誉为“精密测量领域杰出工艺的典范”,成果写入了我国中学物理教科书。

优秀成果四:马亚楠博士和曹名磊博士的“高性能磷酸铁锂复合正极材料制备关键技术及产业化”项目

该项目获2023年湖北省科学技术进步奖二等奖。该项目首创了电活性碳包覆技术,并结合多离子掺杂,大大提升了磷酸铁锂材料的性能。该项目在行业内得到广泛引用,为新能源产业的发展做出了突出贡献。

未来,力争建成在储能与动力电池领域作用全省、影响全国的区域技术创新中心、专业技术人才培育中心、多学科交叉融合中心和成果孵化与转化中心。(审稿 刘红胜)